Материал Новой газеты. Балтия

Ирина Кравцова рассказывает истории пострадавших женщин.

Этот материал содержит описания сцен жестокости. Просим впечатлительных людей воздержаться от прочтения.

В марте 2023 года жительница многоэтажки одного из южных городов России обнаружила в мусорном баке своего двора младенца, обернутого в плед. Вскоре полиция по камерам отследила женщину, которая накануне в районе пяти часов утра выбросила новорожденную девочку. Этой женщиной оказалась мать ребенка, беженка из Украины. Она приехала из оккупированного российскими военными города в Россию в августе 2022 года, после шести месяцев жизни под обстрелами. Против нее возбудили дело по статье о «покушении на убийство малолетнего» (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и отправили в СИЗО.

Защищать женщину в суде поручили адвокату по назначению, которая мне и рассказала об этой истории. По ее просьбе я не раскрываю ни ее имени, ни имени ее подзащитной.

— Не скажу, что я взялась за это дело с большим энтузиазмом. Я сама мать, и мне это… [кажется неприемлемым] — говорит юристка. — Она почти всё время либо молчала, либо кивала. Я думала: ну еще бы тебе хотелось сейчас болтать, ты таких дел натворила, я уж надеюсь, что тебе хотя бы стыдно. Понятное дело, я ей этого не говорила, но поздним умом я поняла, что, наверное, она уловила это осуждение в моем взгляде.

Однажды — я уже, хоть убей, не помню, о чем мы говорили в тот момент, — она сказала: «Меня изнасиловали». Из рассказа следовало, что это сделал с ней российский военный.

Она сначала долго не могла решиться на аборт, потом было поздно, потом она думала, что родит и сможет полюбить, потому что какой-то психолог ей сказал, что «тут нет единого верного решения, наполовину этот ребёнок всё же твой». А потом родила — родила дома (родственники пустили ее пожить в квартиру, которую раньше сдавали) — и ее накрыло так, что на следующий день она просто вынесла младенца на помойку, и всё».

Адвокат признается, что, узнав об этом, она, «прямо скажем, охуела». И в то же время «загорелась и захотела использовать все эти обстоятельства, чтобы девчонке дали меньший срок».

— Я ей говорю: «Так что ж ты раньше молчала?!» Она мне рассказала об этом аж на третий месяц. Говорю: «Мы это используем в суде». А она так испугалась, у нее началась паника, и она сказала, что «это нельзя никому рассказывать». Я спугнула ее потенциальной оглаской, и больше она со мной никогда не обсуждала это. И так мы суду этого и не рассказали. Я пыталась придумать, как всё же убедить ее заявить об изнасиловании, но коллеги потом отрезвили меня: сказали, что, учитывая блядство, которое творится вокруг, этот ее рассказ может сыграть против нее же. Сейчас она ждет приговор. Честно, мне хочется выть.

«Сдайся», «угоди»

31-летняя Алина (имя изменено по просьбе героини) сосредоточенно скользит пальцами по идеально причесанным влажным волосам клиентки. Не доходя несколько сантиметров до конца длины, она останавливается, зажимая между выпрямленными пальцами тонкую прядь, и аккуратно состригает кончики. Клиентка — высокая брюнетка с ярким макияжем и в рваных джинсах. Она с кем-то увлеченно переписывается и периодически одобрительно кивает в телефон. Алина — русоволосая очень худая миниатюрная девушка. На ней голубые джинсы, белая рубашка с закатанными по локоть рукавами и черный парикмахерский фартук. Иногда клиентка смотрит в зеркало и, радуясь своему отражению, улыбается мастеру. Бросая взгляд на зеркало, Алина отвечает ей, но как-то рассеянно, и только уголками губ.

Это украинский салон красоты в Валенсии. Киевлянка, которая бежала в Испанию от войны, открыла его летом 2022 года. Я приехала сюда, чтобы поговорить с Алиной. Договорились, что вечером я зайду за ней и вместе решим, куда пойдем.

Рабочий день подходит к концу. Парикмахеры, мастера маникюра, косметолог и бровистка — все они украинки — порхают по салону и обсуждают то, что теперь составляет их реальность. Рыжеволосая парикмахер сейчас пойдет на свидание с испанцем и не уверена, хватит ли ее и его знания английского языка, чтобы понять друг друга. Бровистка расстраивается, что скоро «тут снова начнется пекло, придется мазаться SPF-кремом, а от него прыщи». «Девочки, ну зато не будем как бледные поганки!» — подбадривает коллег мастер по маникюру. Я посматриваю на Алину. Она не участвует в этой милой болтовне. Кажется, что в своих мыслях она где-то далеко.

В семь часов вечера Алина сметает в совок волосы, достает из розетки фен и подходит ко мне:

— Я готова, можем идти.

Мы уходим из салона последними. На улице она говорит:

— Я захватила два покрывала, можем пойти к морю.

По пути заходим за кофе. От Алининого друга Валентина, тоже парикмахера из Киева, который и дал мне ее контакт, я знаю только, что в Украине по вине российских военных с ней произошло что-то очень страшное, а что именно, не знаю. «Она с тобой поговорит и расскажет то, что посчитает нужным», — говорил он мне накануне.

Я не знаю, как начать разговор. В моей голове крутятся напутствия, которые дали мне специалистки Центра «Сестры» — российского благотворительного фонда, где помогают пережившим сексуализированное насилие. Я знаю, чего мне в этой беседе говорить не следует. Нельзя задавать вопросы, которые содержат слово «почему». Например: «Почему вы не позвали на помощь/не кричали/не сопротивлялись?» Нельзя задавать вопросы, которые прямо или косвенно вынуждают собеседницу оправдываться за свои действия или бездействие: пострадавшие и без того часто сталкиваются с критикой и обвинениями в том, что не сопротивлялись или сопротивлялись «недостаточно» или «неправильно».

Хотя в экстремальных обстоятельствах человек не может управлять реакциями и тем более контролировать их. Задача организма — выжить, сохранить себя любым доступным способом.

В последние годы ученые даже стали выделять помимо трех типов основных реакций на опасные ситуации — «бей», «беги», «замри» — еще две. «Сдайся» (от англ. flop), для которой характерно расслабление мышц. И «угоди» (от англ. appease) — когда человек предпринимает попытки предотвратить или снизить вред, например, путем уговоров или попыток «примириться» с агрессором. Пострадавшие могут сами раздеваться при нападении, притворяться, что им нравится происходящее, несмотря на страх и ужас внутри, — просто чтобы выжить.

Мы доходим до пляжа. Расстилаем клетчатые пледы и усаживаемся в одинаковые позы, подтянув к себе колени и обняв их руками. Смотрим на море, на непонятное грузовое судно вдали, на плотного мужчину, который пытается совладать с сапбордом, но то и дело смешно плюхается с него в воду. После очередного его провала мы переглядываемся и улыбаемся.

— В первый же день войны я взяла Пирожка — это мой кот, и мы уехали к моей маме в село в Бучанском районе, — начинает рассказ Алина. — Во-первых, я почему-то решила, что там безопаснее, чем в Киеве. Во-вторых, хотелось быть с мамой, чтобы в случае чего помочь ей.

В доме, куда Алина приехала, она провела всё детство. Раньше там жили ее бабушка с дедушкой, пару лет назад, выйдя на пенсию, туда насовсем перебралась ее мама.

— Каким было твое детство в этом селе? — спрашиваю.

— Счастливым, — не задумываясь отвечает Алина. — Вообще, дед хотел внука, а родилась я. Ну ничего, он потом даже был этому рад. В шахматы научил меня играть. Как бабушка меня любила, я вообще молчу. Всё самое лучшее, всё самое вкусное в доме всегда доставалось мне. Прямо чего-то выдающегося рассказать не могу — обычное счастливое детство. Когда я приехала, мама очень обрадовалась. Потом в село пришли ваши военные. Но мы даже при них еще некоторое время как-то жили. Просто из дома не выходили. А однажды вечером напротив нашей калитки остановился танк, зашли военные, и нас с мамой загнали в погреб. Было страшно, мама непрерывно плакала и не могла остановиться. Она говорила со мной, и при этом у нее слезы бесконечным потоком как будто сами по себе лились. А я была на каком-то адреналине и, наоборот, вела себя собранно. Тем же вечером почему-то именно в наш погреб согнали еще соседку чуть постарше меня, ее мать, бабку и деда.

Ближе к ночи на второй день открылась крышка погреба, появился пьяный военный, нас его перегаром аж внизу обдало, он кивнул на меня и сказал: «Вылезай».

Я испугалась. Мама стала его упрашивать: «Не надо, не надо». Он направил на нас оружие. Я полезла по лестнице наверх. В доме они меня изнасиловали, а потом завели обратно в подвал.

Мне хочется спросить у Алины, не было ли возможности убежать, но вспоминаю, что это как раз и есть тот вопрос, который задавать нельзя. Алина сама говорит:

— Можно было рискнуть и попробовать убежать, но мне было очень страшно, что они меня убьют, и в погребе же оставалась моя мама. Я боялась, что они разозлятся и застрелят ее.

Пирожок

Когда Алину вернули в погреб, никто, по ее словам, ни о чем ее не спрашивал, даже мама. На следующий день за ней никто не приходил. А через день дверь снова распахнулась, и ее снова «вызвали». Затолкнув ее в дом, люди в форме приказали нажарить для них картошки, а сами в это время пили водку и курили. В то время в доме, как она вспоминает, было уже трое мужчин, а позже подошли еще двое. Один из них бросил ей на стол палку колбасы, чтобы она нарезала.

Алина стала снимать с колбасы пленку и заметила, что из-под дивана показал нос Пирожок.

— Я была настолько перепугана, что напрочь забыла, что всё это время он оставался в доме, — говорит девушка. — Он тоже был ужасно напуган. Еще бы: столько мужиков, которые стучали, хлопали, орали, гоготали, — вели себя, как в дурдоме.

С Пирожком вообще такая история долгая у нас. Он настоящий мой дружбан. Мы встретили друг друга десять — теперь уже 12 — лет назад. Я снимала в Киеве квартиру со своим тогдашним парнем и накануне узнала, что он мне изменил. Горе для меня было стра-а-ашное! И вот я иду к маминому дому мимо припаркованных во дворе машин, понимаю, что уже скоро она меня обнимет и приголубит. И я уже на подходе расклеилась: иду реву, сама себя жалею, аж всхлипываю. И вдруг слышу какой-то писк. Я сначала аж замерла: это я такой ультразвук издала? Писк повторился. Я поняла, что где-то рядом котенок. Стала заглядывать под машины — никого нет. И тут смотрю: рыжий пузатый деловой пискля в полосочку прямо на меня идет. Маленький такой, что его при ходьбе аж шатает из стороны в сторону. Я его подняла, а он пушинка. И я ему тогда так и сказала: «Ну всё, это судьба, Пирожок: будешь ты теперь моим спутником жизни». Мы с ним стали жить вместе. Пирожок оказался порядочнейшим из котов. По ночам не тыгдыкдыкал, по утрам не будил, я его даже к унитазу приучила, он там свои дела делал, а мне потом нужно было только смыть за ним. Он мне разве что только новости по утрам не зачитывал.

Алина вдруг останавливается, набирает в легкие много воздуха и долго выдыхает: «Погоди, дай продышаться». Она расправляет спину, делает вдох и медленно с усилием выдыхает, повторяя это снова и снова.

— И пока они пили и ржали в соседней комнате, вижу: Пирожок меня увидел, колбасу почувствовал и смотрит, а вылезти боится, — продолжает девушка. — Я глядь — а миски у него совсем пустые, даже воды, твари, не налили. Я отрезала кусочек колбаски, нагнулась и показываю ему, приманиваю. Он мой намек понял и, вжавшись брюшком в пол, пополз ко мне.

И только ухватил кусок колбасы и рысцой побежал с ним в зубах к себе в укрытие, как вышел военный: «Это еще что за сука?» — и выстрелил в Пирожка. И заржал в этот момент, как больной.

Алина произносит это, и ее губы начинают дрожать, слезы текут градом, она утирает их локтем. Я приобнимаю ее, она поворачивает ко мне голову, но смотрит куда-то позади меня, мое плечо моментально становится теплым и мокрым от ее слез.

Алина рассказывает, что собственная жестокость военных как будто еще больше их раззадорила.

— Я уверена, что они все были под наркотой, помимо того что в усмерть пьяные, — говорит девушка. — Когда они насиловали меня, они нечеловечески громко и мерзко лаяли, гавкали, визжали. Это было такое… — она пытается подобрать слова, но уже не может говорить и замолкает.

«Мы просто хотим расслабиться и поразвлечься»

— В мирной жизни человек существует в контексте большого числа культурных запретов. Там многое нельзя, а на войне запреты моментально рушатся. Если можно приехать на танке, покрутить башню и фигануть в тот дом, который тебе понравился — хотя оттуда, в общем, ни выстрелов, ничего, — то дальше можно всё. Можно зайти и изнасиловать жену при муже или ребенке, можно изнасиловать беременную. Можно изнасиловать самого ребенка.

Можно! — с надрывом говорит Асмик Новикова. — Потому что в обычной жизни так нельзя.

Новикова — социолог фонда «Общественный вердикт». Одна из немногих в России, она исследовала психику, социальные нормы и перемены в поведении вернувшихся из Чечни российских милиционеров.

Бывший председатель ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов говорит, что во время чеченских войн правозащитникам практически не удалось задокументировать случаи, когда женщины подвергались изнасилованиям.

Он вспоминает, как в ходе зачистки поселка Новые Алды 5 февраля 2000 года (там произошло массовое убийство нескольких десятков мирных жителей) некоторых девушек увезли на федеральную базу в Ханкалу.

— Они сами рассказывали нам об этом, но о том, что с ними делали на этой базе дальше, девушки умолчали, — продолжает правозащитник. — Все их рассказы как один были устроены так, будто их привезли, а дальше вообще ничего не было.

В историях многих других чеченских женщин тоже есть очевидным образом вычеркнутые ими же самими куски. И мы, конечно, понимаем, что это за куски.

По словам Черкасова, после чеченских войн единственным доведенным до суда делом, в котором упоминалось, что российский военный совершил сексуализированное насилие, было дело полковника Юрия Буданова. В марте 2000 года его арестовали по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В деле были показания свидетелей, доказывающие его виновность, за процессом следила вся страна.

— Однако документы, свидетельствующие об эпизодах сексуального насилия, просто исчезли из дела, — говорит правозащитник. — И в приговоре Буданова ничего об этом насилии нет.

В 2003 году полковник был приговорен к десяти годам лишения свободы за похищение и убийство Кунгаевой и за превышение должностных полномочий. В 2009 году Буданов освободился по УДО. В июне 2011 года, когда бывший полковник выходил из нотариальной конторы в центре Москвы, чеченец Юсуп Темирханов подъехал на машине и убил его восемью выстрелами.

Латентность этого вида преступлений в чеченских войнах, как говорит Черкасов, была практически стопроцентной:

— Жертвы молчали, а правоохранители готовы были обеспечить безнаказанность преступников.

Ходили смутные известия о том, что в Чечне происходили изнасилования, но ни одной жалобы, ни одного заявления в правоохранительные органы так и не поступило.

— Можно ли утверждать, что российские военные насиловали чеченских и теперь украинских девушек, потому что им поступал такой приказ от высшего руководства, как это было в ряде других военных конфликтов? Серьезных доказательств этого у нас пока нет, — говорит Анна Нейстат, юристка из фонда «За справедливость» Амаль и Джорджа Клуни, специализирующаяся на международном уголовном праве. — В тех кейсах, которые сейчас ведем мы, эти преступления совершали очень молодые пьяные военнослужащие низшего звена.

Когда женщины просили: «Пожалуйста, только не убивайте нас», — военные отвечали им: «Мы не собираемся вас убивать — мы просто хотим расслабиться и поразвлечься».

Нейстат подчеркивает: вне зависимости от того, по чьей инициативе всё это происходило, каждое такое изнасилование представляет собой международное преступление.

— Мы концентрируем усилия на том, чтобы доказать: командиры подразделений знали или должны были знать об этих преступлениях, но не сделали ничего, чтобы их остановить, — говорит юристка. — Мы пытаемся установить командную ответственность, чтобы все они понесли наказание.

Новикова уверена: насилуя, военные получают удовольствие не от того, что вступают в контакт с женщиной, которая им понравилась, «а от самого факта, что совершают насилие».

— Для них это способ расправы. Ты не можешь расправиться с батальоном противника, но у тебя есть его представитель, явленный тебе в виде беззащитной женщины, и расправляешься с ней, — говорит социолог. — Ну как алкоголик: у него на работе проблемы, а он приходит домой и избивает жену.

— А как сами военные потом объясняют, почему насиловали женщин на войне? Для чего?

— Для них основная модель поведения после войны — бегство от реальности. Для того чтобы ответить на эти вопросы, им нужно сначала задать их себе самим. Это очень сложно. Они не рефлексируют. Если спросить их об этом прямо — вероятнее всего, в ответ ты услышишь мычание.

Мастер красоты

По словам Алины, в погребе их продержали четыре дня.

— Потом эти гниды ушли, и мы выбрались, — продолжает она. — Позже приехали украинские военные, журналисты, волонтеры, куча народа, кого только не было.

Но для меня на этом ничего не закончилось. Можно сказать, только началось. Потому что куда бы я ни пошла, я чувствовала по взглядам соседей, что все всё знают.

И это были осуждающие взгляды. Как-то раз я стояла в очереди в магазине и слышала, как люди, не заметив меня, обсуждают меня же. Якобы я ела с российскими фашистами и чуть ли не спала с ними по своей воле. Я думала, а с чего они вообще могли взять, что я с ними ела? Наверное, кто-то из тех, кто был в подвале, почувствовал от меня запах жареной картошки, сделал такой вывод и рассказал потом всем? Не знаю. Но я с ними не ела.

Еще я слышала, как соседи обсуждали других девушек, которые подверглись изнасилованиям, — продолжает Алина. — В то время как раз появилось много информации об этом. То, что слышала именно я, обсуждалось в таком ключе: российские военные, конечно, твари, но девушки сами тоже виноваты, что под них легли. Обсуждалось, что, дав себя врагу, эти женщины унизили мужчин, которые их защищали. В общем, когда правозащитники потом стали ходить и говорить, что нужно обо всех преступлениях заявлять в полицию, я подумала: а зачем? Чтобы там тоже на меня смотрели как на предательницу родины? И никуда обращаться не стала. Мне хватило.

Вскоре после того как Алина с мамой выбрались из погреба, у ее матери отказали ноги. Девушка предполагает, что это от пережитых шока и горя. В мае ее мама умерла: во сне остановилось сердце.

После смерти мамы Алина вернулась обратно в Киев, но в начале июня 2022 года ее друг Валентин, который к тому времени уже перебрался в Валенсию, предложил и ей уехать из Украины. Он же потом помог подруге обустроиться в Испании и найти работу.

Когда солнце зашло, ощутимо похолодало. Мы с Алиной переместились на один плед, сев вплотную друг к другу и укутавшись вторым покрывалом.

— Психолог мне часто говорит: «Бла-бла-бла, вы пережили огромный шок». А меня это очень злит, — рассказывает девушка. — Я ей говорю: «Так всё дело в том, что я его не пережила. И не переживу никогда. Это невозможно оставить в прошлом. Я есть и всегда буду в этом состоянии до самой смерти». Меня вот любовь всей моей жизни бросил в 19 лет, я тебе рассказала, это было больно, но я пережила. А война — это совершенно другое.

В Украине принято есть борщ с фасолью. Когда фасоль перед варкой замачиваешь, от нее потом отделяются прозрачные оболочки, их выкидывают. Я чувствую, что я стала такой оболочкой.

Единственное, что у Алины осталось от прошлой жизни, — это работа. Она рассказывает, что мечтала стать парикмахером с детства.

— В третьем классе я сказала родителям, что, когда вырасту, стану «мастером красоты», — говорит она. — Мама мне разные журналы с прическами покупала, я звала к себе с ночевкой подружек, плела им косы, колоски, рыбьи хвосты, на плойку крутила — я обожала играть в парикмахерскую. Я мечтала, что вырасту, рожу трех дочек, буду их наряжать и делать им прически, как у принцесс.

— Ты больше об этом не мечтаешь?

— Я вообще больше ни о чем не мечтаю. Я пью антидепрессанты, но даже с ними постоянно ощущаю безотчетный пронизывающий страх. В то же время я постоянно анализирую: а чего я так цеплялась за жизнь-то… Лучше было броситься на них и чтобы они меня там убили. Потому что сейчас это всё равно не жизнь. Они сделали меня чужой для всех. Ты можешь представить себе, каково это, когда ты в своем родном селе боишься посмотреть в глаза людям? Я читала во взглядах соседей, что предала их всех. Весь народ. Это не передать словами. Однажды я попыталась заговорить на улице со своей подругой — по юности я ей тоже делала прически и красоту перед свиданиями наводила — а она демонстративно отвернулась и прошла мимо. Позже я узнала, что ее мужа похитили военные, и она на тот момент не знала, где он.

— Ты не злишься на тех, кто осудил тебя за то, в чем ты, мягко говоря, совершенно не виновата?

— Нет. Я могу их понять.

Алина говорит, что иногда листает свои фото в инстаграме и не верит, что на них — она. Девушка показывает мне эти снимки — на каждом из них она либо улыбается, либо смеется. На этих фотографиях у нее еще округлые, как будто юношеские щеки, она стройная, но какая-то очень уютная — теперь ее лицо сильно осунулось, щеки впали. На фотографиях у нее всегда идеальная укладка, красивые платья и высокие каблуки. Вот она в Одессе — перед ней внушительных размеров тарелка пасты, и официант, стоя позади нее, корчит смешную рожицу в объектив ее фотографа. А вот она в обнимку с подругами в пиццерии, в ее руках золотые воздушные шарики в виде цифр 2 и 7, все очень радостные.

— Алина тогда и Алина теперь — это два разных человека, — делится со мной ее друг Валентин. Я говорю с ним снова после встречи с девушкой. — Алина — человек, с которым всегда можно было и поржать, и поплакать. Причем даже если ты звонишь ей поплакать, она всегда что-нибудь такое скажет, такой позитив найдет, что вот вы уже и ржете — сквозь слезы. И уже пофиг на всё. Когда она переехала в Валенсию, я поначалу специально пытался говорить с ней, как раньше, чтобы помочь ей почувствовать себя так же, как было раньше. Но это было очень глупо с моей стороны, потому что, как раньше, у нее уже никогда ничего не будет.

«Не то, о чем люди готовы рассказывать»

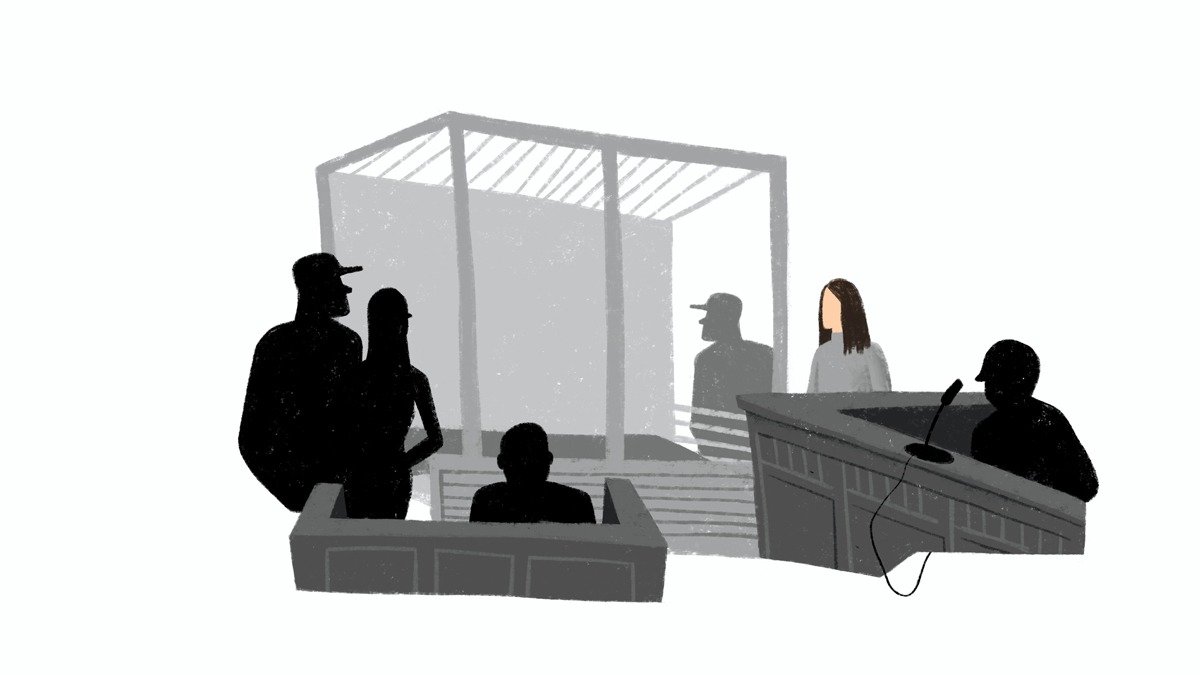

В феврале 2024 года руководитель отдела Генеральной прокуратуры Украины Анна Сосонская рассказала, что ее офис «выявил 270 тяжких преступлений, связанных с насилием в отношении женщин, мужчин, гражданских и военнопленных». Помимо непосредственно изнасилований, в это число вошли случаи, когда оккупанты наносили увечья половым органам украинцев, заставляли их раздеваться и принуждали наблюдать за сексуализированным насилием в отношении их близких. Прокуратура выявила 30 российских военнослужащих, совершивших сексуализированное насилие во время войны. Всем 30 мужчинам предъявили обвинения, двое были официально осуждены заочно и приговорены к 12 и 10 годам лишения свободы. На этих судах выступали пострадавшие, свидетели и прокурор — а клетка была пустой.

— Кого-то из этих заочно осужденных солдат уже, возможно, нет в живых, а кто-то мог вернуться в Россию и теперь будет спокойно жить там, просто не пересекая больше никогда границу Украины, — говорит Анна Нейстат.

Сосонская подчеркнула: прокуратуре известны истории только тех людей, которые сами добровольно согласились рассказать о них правоохранителям. Юристы и правозащитники, которые много лет занимаются военными преступлениями, предполагают, что в реальности случаев сексуализированного насилия гораздо больше. Но из-за невероятно высокой стигматизации жертв этой категории преступлений о многих из тех, кто пережил их, мы не узнаем никогда.

По словам Анны Сосонской, после начала полномасштабного вторжения в ведомстве стараются подготовить следователей так, чтобы они работали с пострадавшими очень бережно с психологической точки зрения — так, как полагается по международным стандартам.

— В любом военном конфликте сексуализированное насилие — это одно из самых сложных для документации преступлений, — говорит правозащитница Анна Нейстат. — Это не то, о чем люди готовы рассказывать.

Помимо известных факторов, которые заставляют женщин молчать о пережитом насилии в мирное время, во время войны появляются дополнительные.

— Девушки, у которых родные служат в Вооруженных силах Украины, стараются об этом не говорить, — рассказывает украинская юристка Лариса Денисенко.

В 2017 году она совместно с коллегами создала Ассоциацию женщин-юристок «ЮрФем» и помогает женщинам, пережившим изнасилование. Сейчас она защищает 13 взрослых женщин и одну несовершеннолетнюю девушку, которые стали жертвами российских военных.

По словам юристки, нередко женщины скрывают от своих мужей-военных, что пережили изнасилование, потому что мужчинам «может стать больно от того, что они якобы неэффективны и, защищая страну, не смогли защитить свою семью».

— В оккупации бывает и такое, что мужчины торгуют своими женщинами, — рассказывает Денисенко. — Иногда оккупанты приходят к местным, как в магазин, и спрашивают: «У вас здесь есть девочки?» Есть случаи, когда люди указывали, например, на женщину, которая живет одна и имеет алкогольную или наркотическую зависимость, ментальные нарушения.

Мол, заберите эту дурнушку и делайте с ней, что хотите, только не трогайте мою дочь, сестру или маму. Я говорю без порицания — люди пытаются уберечь себя.

Просто молчать о таких случаях тоже неправильно.

Об известных к настоящему моменту сексуализированных преступлениях в Украине мир узнал только после того, как были освобождены Киевская и Харьковская области. То есть когда украинские следователи получили доступ к потерпевшим на этих территориях.

— За последний год линия фронта двигалась очень мало, поэтому из мест, которые находятся сейчас под оккупацией — Бердянск, Бахмут, Мариуполь и другие, — информации почти не поступает, — рассказывает Анна Нейстат. — Вероятно, там тоже совершаются зверства, просто мы о них еще не знаем.

«Я унесу это с собой в гроб»

— В марте — апреле 2022 года я работала на горячей линии. Женщина написала, что ее изнасиловали в Украине, и попросила психологическую помощь. Я ее связала с психологом, но она потом так и не написала ни нам, ни психологу, — рассказывает украинка Анастасия Подорожная.

Вскоре после начала полномасштабной войны она создала в Польше «Мартинку» — проект, который помогает беженкам из Украины пережить последствия насилия, получить медицинскую и юридическую помощь, освоиться в стране и найти работу. Проект помогает как тем украинкам, кто подвергся насилию на оккупированных территориях, так и тем, кто пострадал от него уже после эвакуации в Европу. А еще «Мартинка» соединяет женщин со специалистами, которые могут помочь в прерывании беременности, поскольку в Польше аборты фактически запрещены.

Благодаря помощи «Мартинки» с начала войны около двухсот женщин смогли сделать аборт. У скольких из них беременность наступила после изнасилования российскими военными, активисты проекта достоверно не знают.

— Военное насилие настолько стигматизировано, что ты очень редко услышишь от человека, что беременность — это результат такого насилия. От украинок, которые приезжают в Польшу, нам поступает примерно по десять запросов в месяц на экстренную контрацепцию. Случаев, когда бы женщины признались нам в том, что их изнасиловали российские солдаты, на моей памяти было всего три, а обработали мы около двух тысяч запросов на разного рода помощь, — говорит Подорожная.

Тем не менее некоторое представление о масштабах проблемы можно составить по косвенным данным. В апреле 2022 года к Подорожной обратилась за помощью коллега, которая занималась доставкой большой партии таблеток для медикаментозного аборта в Бучу:

— Она сказала, что от врачей поступила экстренная просьба доставить сто наборов [для медикаментозного аборта]. И что, в частности, это было нужно несовершеннолетним девушкам.

В отличие от Польши, в Украине нет проблем с тем, чтобы прервать беременность. Перед тем как уехать с оккупированных территорий в Европу, женщины оказываются в каком-нибудь из украинских городов. Там, по словам Подорожной, девушек, которые получили травмы и увечья, госпитализируют: им всё зашивают, проводят аборты, и уже потом они уезжают.

— Этим я объясняю то, что, когда эти женщины к нам приходили, они уже просили, в основном, именно психологическую и гуманитарную помощь, — говорит Анастасия Подорожная.

Летом 2023 года в «Мартинку» обратилась многодетная женщина из Украины. От волонтера, который помог ей выбраться из оккупированной российскими военными Новой Каховки в Польшу, специалистки узнали, что там она подверглась изнасилованию со стороны российских военных. Наконец оказавшись в безопасности, эта женщина даже не могла себе позволить отдышаться и погоревать. Некому было о ней позаботиться. Наоборот, она сама должна была срочно обустраивать жизнь своих пятерых детей в новой стране.

— Она просила помочь сориентироваться, как жить в Польше, где искать работу, как пристроить детей в школу, где найти всем пятерым зимние вещи, — рассказывает Подорожная. — Она долго не могла попасть в больницу на оккупированной территории и просила срочно помочь ей получить помощь стоматолога. Мне врезалось в память, что эта женщина говорила про свои зубы, что «они уже сгнили».

Кристина Кацпура, которая основала в Польше фонд Federa — неправительственную организацию, защищающую права женщин, рассказала Подорожной, как они достаточно долго оказывали помощь другой беженке из Украины.

И только через продолжительное время та призналась волонтерке, что ее изнасиловали российские солдаты и что она не рассказала об этом даже своему мужу. Она сказала сотруднице фонда: «Я заберу это с собой в гроб».

Черный экран

— В ноябре 2023 года ко мне обратилась мама молодой девушки, которая попросила меня поговорить с ее дочерью. Она сказала, что во время оккупации их города девочку изнасиловали российские военные. На тот момент ей было 16 лет, — рассказывает психотерапевт Валерия Швыдченко из Украины.

К моменту, когда женщина позвонила специалистке, они с дочерью прожили в Венгрии около года. Школу девушка так и не окончила.

— Она отказалась доучиваться в новой стране и вместо этого устроилась на работу, чтобы помогать матери, — рассказывает Швыдченко. — Собственно, когда ее мама позвонила мне, то сказала: «Пожалуйста, помогите моей дочке, она меня очень пугает: она как неживая». Я спросила: что вы имеете в виду? У нее сильная апатия? Она не ест, не ухаживает за собой, не встает с постели, ничем не занимается? На что ее мама ответила: «В том-то и дело, что нет. Она рано встает, чистит зубы, расчесывается, завтракает, мы вдвоем едем на работу, там ни у кого к ней нет ни одного нарекания, мы возвращаемся домой, она ужинает, смотрит в телевизор и ложится спать. И всё это — без единой эмоции. Она как робот. Это сводит меня с ума. Я не знаю, как завести с ней разговор о том, что она пережила. Я боюсь, что в один день она просто молча наложит на себя руки».

Швыдченко работает в украинском фонде, который помогает тем, кто пережил насилие, в том числе сексуализированное. Так что к моменту, когда к ней обратилась за помощью мама этой девушки, у нее уже был богатый опыт общения с глубоко травмированными людьми. И тем не менее она очень нервничала перед созвоном с юной клиенткой — они договорились провести встречу в зуме. Психолог даже набросала себе примерный план беседы «в качестве опорных точек».

— Мама очень за меня волнуется, — сказала девушка, подключившись к звонку строго вовремя. — Но я не хочу ничего обсуждать, простите. Если можно, давайте будем созваниваться и просто выключать на час камеры и микрофон, а маме я буду говорить, что мы тут всё, что нужно, обсудили.

Психолог согласилась на эти условия, втайне надеясь, что в какой-то момент девушка всё же заговорит.

— В таком формате мы провели четыре сеанса. Каждый раз она здоровалась, после чего я оставалась наедине с черным экраном и перечеркнутым значком микрофона, — рассказывает Швыдченко.

После этого психолог попросила у девушки прощения и сказала, что лучше всё же отложить встречи до периода, когда та будет готова говорить. Больше они не созванивались.